Wie kam es dazu?

Nach einem Wasserrohrbruch im Sommer 2015, den wir erst durch das Leerlaufen des Reservoir bemerkt hatten,

entstand die Frage, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Traditionell habe ich die

Jahre zuvor über die Weihnachtsfeiertage immer irgendwas gebaut. Dieses Thema reizte mich und somit war das

Winterprojekt für 2015/2016 geboren.

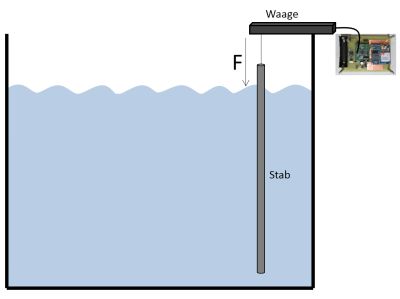

Das Messprinzip

Über das Messprinzip habe ich mir lange Gedanken gemacht,

da ich spezielle Anforderungen hatte:

Einfach, billig, keine beweglichen, festrostenden Teile. Irgendwann hatte ich dann folgende Idee:

Eine ca. 2m lange Kunststoffstange hängt im Reservoir. Eine kleine elektronische Waage misst ihr Gewicht. Ist der Wasserstand hoch, ist das Gewicht der Stange wegen des Auftriebs niedriger. Bei niedrigem Wasserstand ist das Gewicht höher.

Einfach, billig, keine beweglichen, festrostenden Teile. Irgendwann hatte ich dann folgende Idee:

Eine ca. 2m lange Kunststoffstange hängt im Reservoir. Eine kleine elektronische Waage misst ihr Gewicht. Ist der Wasserstand hoch, ist das Gewicht der Stange wegen des Auftriebs niedriger. Bei niedrigem Wasserstand ist das Gewicht höher.

Es entstand die erste Version der WaWolf-Elektronik, die weiter unten auf dieser Seite beschrieben wird und zur Funkübertragung die Mobilfunktechnik GSM benutzte.

Im Jahr 2022 rückt der Abschalttermin des alten GSM-Netzes immer näher und so reifte der Gedanke, das System mit einer anderen Funktechnik neu aufzubauen und dabei auch gleich weitere Schwächen zu beseitigen. Das grundsätzliche Messprinzip des Wasserstandes blieb unverändert. Wie bisher ist die Elektronik in einer wasserdichten "Vesperbox" untergebracht. Trockenmittel (Silica-Gel) in der Box sorgt dafür, dass langsam eindringende Luftfeuchtigkeit sich nicht auf der Elektronik niederschlagen kann, indem diese Feuchtigkeit im Gel gebunden wird.

Im neuen System gibt es keine Steckerverbinder außerhalb der Box mehr, so dass Tropf- und Kondenswasser dort nicht mehr eindringen und zu Störungen führen kann.

Trockenmittel (Silica-Gel) in der Box sorgt dafür, dass langsam eindringende Luftfeuchtigkeit sich nicht auf der Elektronik niederschlagen kann, indem diese Feuchtigkeit im Gel gebunden wird.

Im neuen System gibt es keine Steckerverbinder außerhalb der Box mehr, so dass Tropf- und Kondenswasser dort nicht mehr eindringen und zu Störungen führen kann.

Im Jahr 2022 rückt der Abschalttermin des alten GSM-Netzes immer näher und so reifte der Gedanke, das System mit einer anderen Funktechnik neu aufzubauen und dabei auch gleich weitere Schwächen zu beseitigen. Das grundsätzliche Messprinzip des Wasserstandes blieb unverändert. Wie bisher ist die Elektronik in einer wasserdichten "Vesperbox" untergebracht.

Trockenmittel (Silica-Gel) in der Box sorgt dafür, dass langsam eindringende Luftfeuchtigkeit sich nicht auf der Elektronik niederschlagen kann, indem diese Feuchtigkeit im Gel gebunden wird.

Im neuen System gibt es keine Steckerverbinder außerhalb der Box mehr, so dass Tropf- und Kondenswasser dort nicht mehr eindringen und zu Störungen führen kann.

Trockenmittel (Silica-Gel) in der Box sorgt dafür, dass langsam eindringende Luftfeuchtigkeit sich nicht auf der Elektronik niederschlagen kann, indem diese Feuchtigkeit im Gel gebunden wird.

Im neuen System gibt es keine Steckerverbinder außerhalb der Box mehr, so dass Tropf- und Kondenswasser dort nicht mehr eindringen und zu Störungen führen kann. Die neue Reservoir-Elektronik

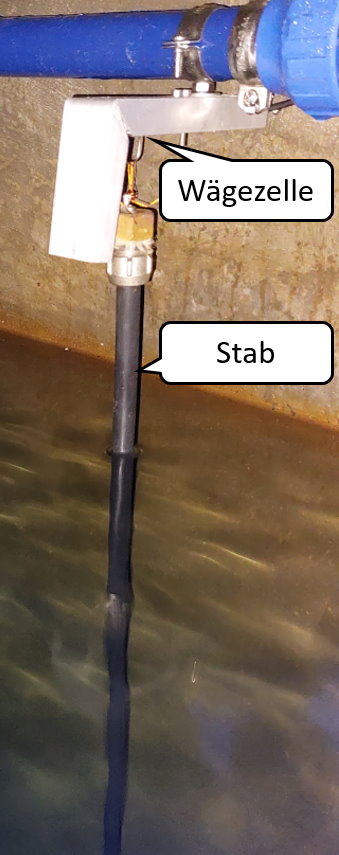

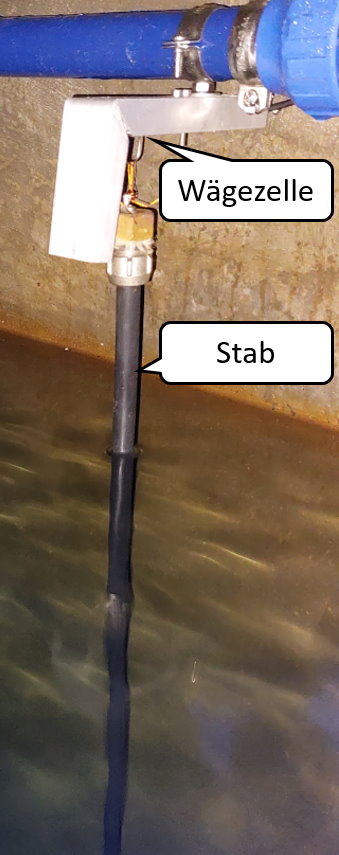

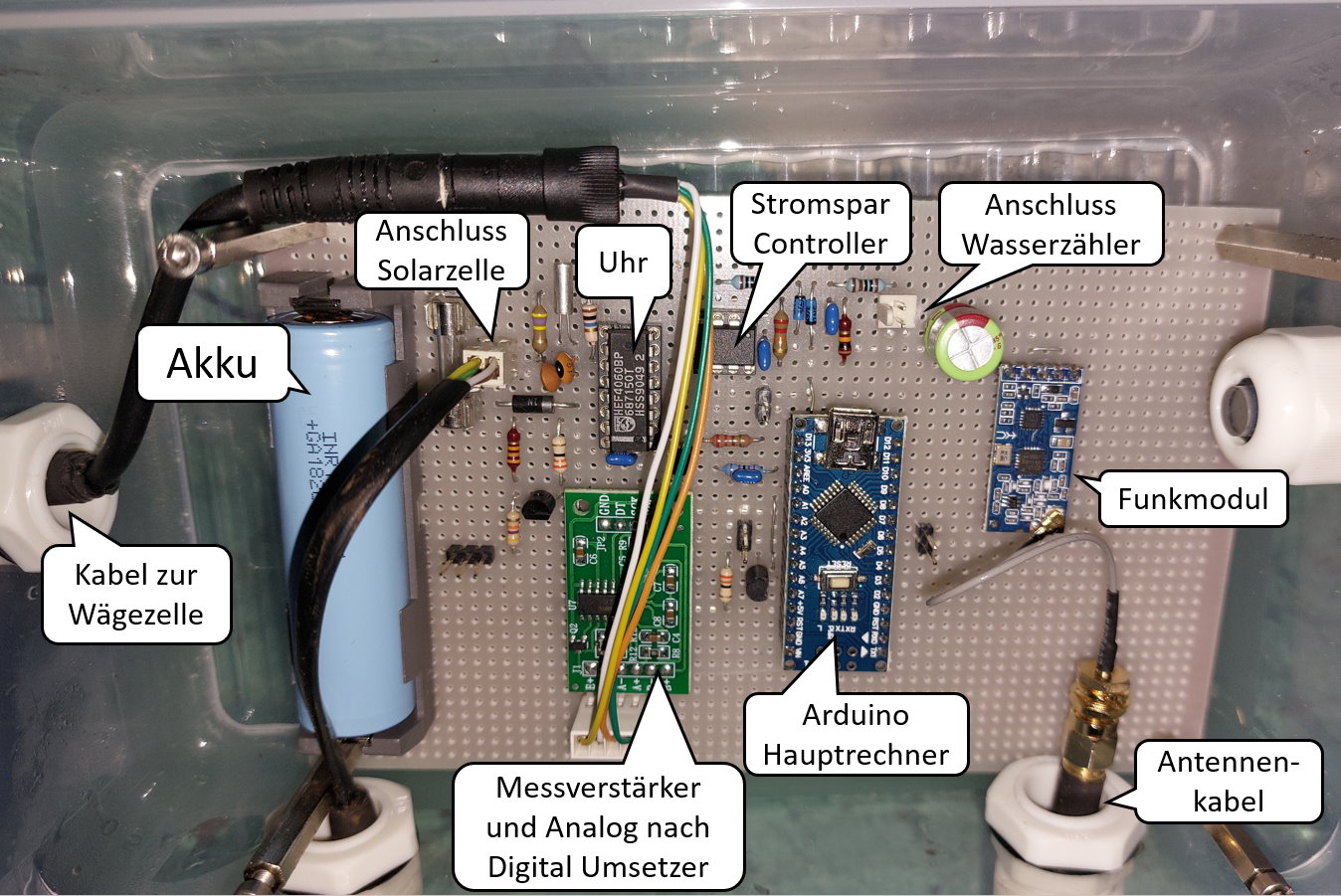

Die neue 2kg-Wägezelle zur Gewichtsbestimmung des Stabes ist deutlich robuster als die alte 500g-Zelle,

liefert jedoch auch ein kleineres Messsignal im Millivoltbereich, welches schwieriger zu erfassen ist.

Aus diesem Grund wird in der neuen Variante ein spezieller Messverstärker mit integriertem

Analog-Digital-Umsetzer eingesetzt, welcher die alte Technik in Sachen Genauigkeit bei weitem

übertrifft und den Einsatz der 2kg-Zelle erst möglich macht.

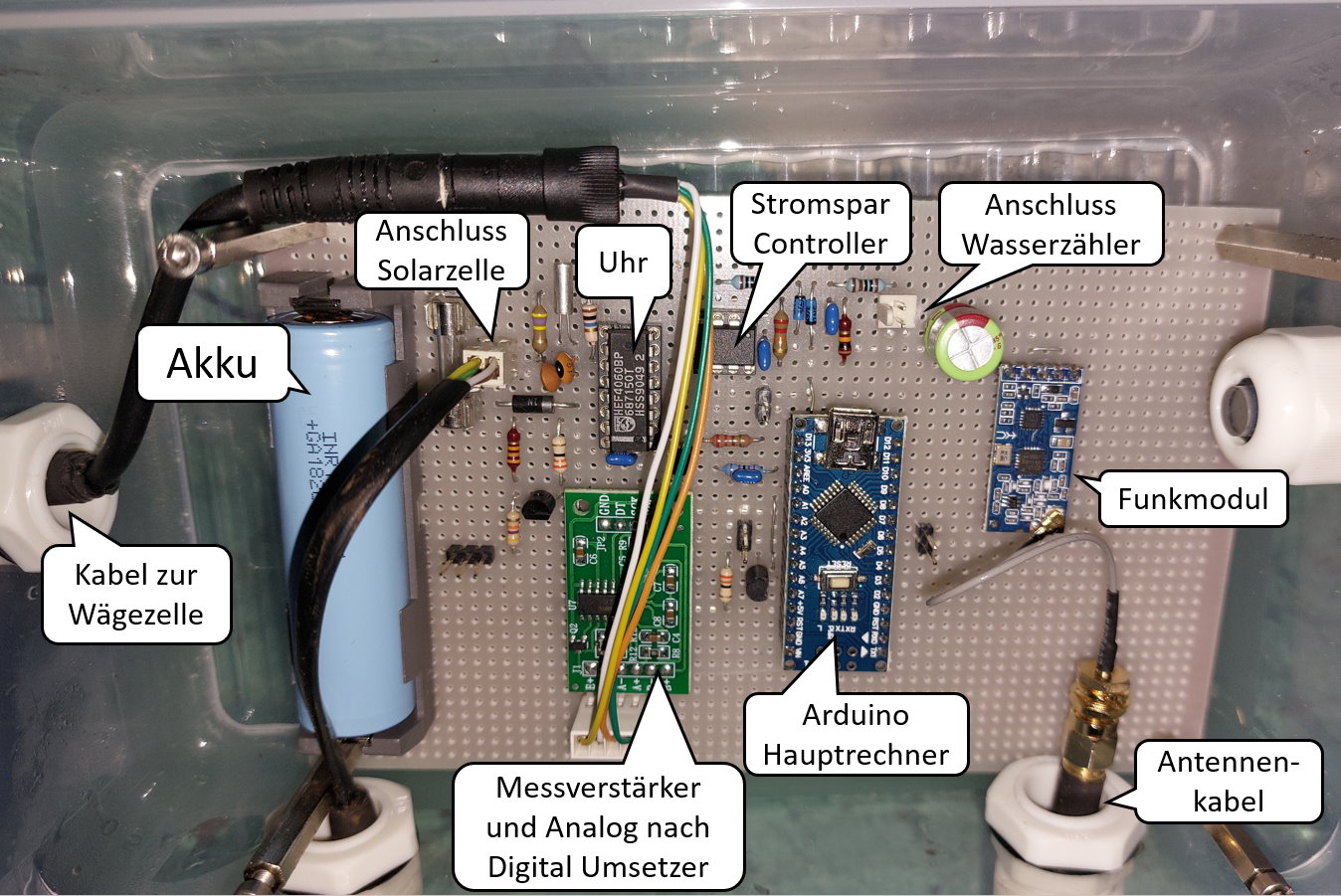

Der neue Hauptrechner ist ein Arduino-Nano, ein weit verbreitetes Rechner-Modul für Hobby-Elektroniker. Der darauf verlötete Microcontroller ist praktisch identisch zum Rechner des alten Systems und verfügt über 16MHz Taktfrequenz, 2kB RAM und 32kB Flash-Speicher.

Die neue Technik hat nun einen Anschluss für einen Wasserzähler. Der Plan ist, den bisher im Reservoir verbauten Zähler durch einen Zähler mit "Pulsausgang" zu ersetzen, so dass der Wasserabgang minutengenau erfasst werden kann, was bei der Rohrbruchsuche sehr hilfreich sein wird.

Ein großer Nachteil des Arduinos ist erst im weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium aufgetaucht: Ein wirklich niedriger

Stromverbrauch war damit nicht umsetzbar, so dass nun ein kleiner "Stromspar-Controller" unterstützen muss. Dieser schaut

regelmäßig auf die "Uhr" und weckt den Arduino alle 16 Sekunden für wenige Millisekunden kurz auf. Der Arduino prüft kurz,

ob es etwas zu tun gibt, schläft anschließend wieder ein und braucht dabei fast keinen Strom.

Bei ausreichend hohem Akkustand bleibt der Arduino nach 4 dieser Zyklen, also nach 64 Sekunden etwas länger wach, misst das

Gewicht des Messstabes, prüft, ob es Pulse vom Wasserzähler gegeben hat und sendet diese Daten über das neue 433MHz-Funkmodul

zu mir nach Hause. Bei schwächer werdendem Akku geschieht dies seltener.

Ein großer Nachteil des Arduinos ist erst im weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium aufgetaucht: Ein wirklich niedriger

Stromverbrauch war damit nicht umsetzbar, so dass nun ein kleiner "Stromspar-Controller" unterstützen muss. Dieser schaut

regelmäßig auf die "Uhr" und weckt den Arduino alle 16 Sekunden für wenige Millisekunden kurz auf. Der Arduino prüft kurz,

ob es etwas zu tun gibt, schläft anschließend wieder ein und braucht dabei fast keinen Strom.

Bei ausreichend hohem Akkustand bleibt der Arduino nach 4 dieser Zyklen, also nach 64 Sekunden etwas länger wach, misst das

Gewicht des Messstabes, prüft, ob es Pulse vom Wasserzähler gegeben hat und sendet diese Daten über das neue 433MHz-Funkmodul

zu mir nach Hause. Bei schwächer werdendem Akku geschieht dies seltener.

Die Akkutechnik mit einem 3200mAh-LiIon-Akku bleibt ähnlich zur alten Version, die Ladeelektronik wurde jedoch geringfügig angepasst und kann nun auch mit stärkeren Solarzellen umgehen. Außerdem ist es durch Verzicht des bisher eingesetzten GSM-Mobilfunkmoduls nun möglich, den Akku in seinem gesamten Spannungsbereich von ca. 3,3V bis 4,1V einzusetzen. Dadurch kann jetzt auch bei wochenlang von Schnee bedeckter Solarzelle oder sehr trübem Wetter weiter regelmäßig in kurzem Abstand der Wasserstand ins Internet gesendet werden. Auch ist der Stromverbrauch der 433MHz-Technik deutlich geringer als der alten GSM-Technik. Streng genommen ist die 433MHz-Technik viel älter als die GSM-Technik, jedoch gibt es erst seit wenigen Jahren günstige und einfach einzusetzende Funkmodule für den "Bastler" zu kaufen.

Der neue Hauptrechner ist ein Arduino-Nano, ein weit verbreitetes Rechner-Modul für Hobby-Elektroniker. Der darauf verlötete Microcontroller ist praktisch identisch zum Rechner des alten Systems und verfügt über 16MHz Taktfrequenz, 2kB RAM und 32kB Flash-Speicher.

Die neue Technik hat nun einen Anschluss für einen Wasserzähler. Der Plan ist, den bisher im Reservoir verbauten Zähler durch einen Zähler mit "Pulsausgang" zu ersetzen, so dass der Wasserabgang minutengenau erfasst werden kann, was bei der Rohrbruchsuche sehr hilfreich sein wird.

Ein großer Nachteil des Arduinos ist erst im weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium aufgetaucht: Ein wirklich niedriger

Stromverbrauch war damit nicht umsetzbar, so dass nun ein kleiner "Stromspar-Controller" unterstützen muss. Dieser schaut

regelmäßig auf die "Uhr" und weckt den Arduino alle 16 Sekunden für wenige Millisekunden kurz auf. Der Arduino prüft kurz,

ob es etwas zu tun gibt, schläft anschließend wieder ein und braucht dabei fast keinen Strom.

Bei ausreichend hohem Akkustand bleibt der Arduino nach 4 dieser Zyklen, also nach 64 Sekunden etwas länger wach, misst das

Gewicht des Messstabes, prüft, ob es Pulse vom Wasserzähler gegeben hat und sendet diese Daten über das neue 433MHz-Funkmodul

zu mir nach Hause. Bei schwächer werdendem Akku geschieht dies seltener.

Ein großer Nachteil des Arduinos ist erst im weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium aufgetaucht: Ein wirklich niedriger

Stromverbrauch war damit nicht umsetzbar, so dass nun ein kleiner "Stromspar-Controller" unterstützen muss. Dieser schaut

regelmäßig auf die "Uhr" und weckt den Arduino alle 16 Sekunden für wenige Millisekunden kurz auf. Der Arduino prüft kurz,

ob es etwas zu tun gibt, schläft anschließend wieder ein und braucht dabei fast keinen Strom.

Bei ausreichend hohem Akkustand bleibt der Arduino nach 4 dieser Zyklen, also nach 64 Sekunden etwas länger wach, misst das

Gewicht des Messstabes, prüft, ob es Pulse vom Wasserzähler gegeben hat und sendet diese Daten über das neue 433MHz-Funkmodul

zu mir nach Hause. Bei schwächer werdendem Akku geschieht dies seltener.Die Akkutechnik mit einem 3200mAh-LiIon-Akku bleibt ähnlich zur alten Version, die Ladeelektronik wurde jedoch geringfügig angepasst und kann nun auch mit stärkeren Solarzellen umgehen. Außerdem ist es durch Verzicht des bisher eingesetzten GSM-Mobilfunkmoduls nun möglich, den Akku in seinem gesamten Spannungsbereich von ca. 3,3V bis 4,1V einzusetzen. Dadurch kann jetzt auch bei wochenlang von Schnee bedeckter Solarzelle oder sehr trübem Wetter weiter regelmäßig in kurzem Abstand der Wasserstand ins Internet gesendet werden. Auch ist der Stromverbrauch der 433MHz-Technik deutlich geringer als der alten GSM-Technik. Streng genommen ist die 433MHz-Technik viel älter als die GSM-Technik, jedoch gibt es erst seit wenigen Jahren günstige und einfach einzusetzende Funkmodule für den "Bastler" zu kaufen.

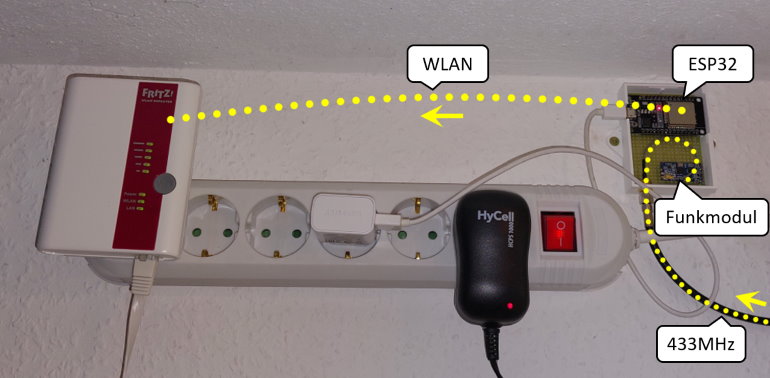

Der Weg ins Internet

Nachdem die Messdaten die Vesperbox über das Antennenkabel verlassen haben, durchlaufen sie das Entlüftungsrohr, unterqueren die Solarzelle und verlassen das Reservoir durch die Dipol-Antenne.

Die Sendeleistung beträgt dabei nur ca. 6mW, das ist weniger als ein Hundertstel der Sendeleistung eines Smartphones oder des alten Mobilfunkmoduls.

Nachdem die Messdaten die Vesperbox über das Antennenkabel verlassen haben, durchlaufen sie das Entlüftungsrohr, unterqueren die Solarzelle und verlassen das Reservoir durch die Dipol-Antenne.

Die Sendeleistung beträgt dabei nur ca. 6mW, das ist weniger als ein Hundertstel der Sendeleistung eines Smartphones oder des alten Mobilfunkmoduls.Zu Hause werden sie von einer weiteren Dipol-Antenne empfangen und erreichen eine kleine Platine, die nur zwei Komponenten enthält:

433MHz-Funkmodul:

Ein identisches Funkmodul, wie es sich auch im Reservoir befindet

Ein identisches Funkmodul, wie es sich auch im Reservoir befindet

ESP32-WLAN-Modul

Ein programmierbares WLAN-Modul, welches neben WLAN auch weitere Steuerungsaufgaben übernehmen kann.

Es steuert das Funkmodul, nimmt die dort empfangenen Daten entgegen, prüft die Daten auf Übertragungsfehler und errechnet den genauen Messzeitpunkt. Anschließend werden die Daten in ein internetkompatibles Format gebracht und über das WLAN an den Internet-Router geschickt, welcher sie weiter auf den WaWolf-Server leitet. Dort werden die Daten ausgepackt, aus dem Stabgewicht eine Wasserhöhe errechnet und das Ergebnis in einer Datenbank gespeichert.

Ein programmierbares WLAN-Modul, welches neben WLAN auch weitere Steuerungsaufgaben übernehmen kann.

Es steuert das Funkmodul, nimmt die dort empfangenen Daten entgegen, prüft die Daten auf Übertragungsfehler und errechnet den genauen Messzeitpunkt. Anschließend werden die Daten in ein internetkompatibles Format gebracht und über das WLAN an den Internet-Router geschickt, welcher sie weiter auf den WaWolf-Server leitet. Dort werden die Daten ausgepackt, aus dem Stabgewicht eine Wasserhöhe errechnet und das Ergebnis in einer Datenbank gespeichert.

Wie bisher sind die Daten von dort über die bekannte Webseite abrufbar.

Die alte Umsetzung bis September 2022

Die Messwerterfassung

Die elektronische Waage liefert nur ein sehr kleines elektrisches

Signal im Millivoltbereich. Ein Messverstärker verstärkt das Signal, welches anschließend in ein digitales Signal umgewandelt wird.

Elektronik

Ein 8-Bit Microcontroller steuert das ganze. Die Messung wird alle 10 Minuten durchgeführt und der

Messwert zunächst abgespeichert. Die Software für diesen Mini-Computer

ist selbst geschrieben und besteht aus ca. 1000 Codezeilen in der Programmiersprache C.

So ein 8-Bit Microcontroller (ATMEGA324, schwarzer quadratischer Käfer in der Bildmitte) mit bis zu 20MHz Taktfrequenz, 2kB RAM und 32kB Flash entspricht ungefähr einem Heimcomputer der frühen 1980er Jahre. Mehr brauchts dazu nicht. Der Vorteil ist der extrem niedrige Stromverbrauch.

Das ganze ist in einer luftdichten Frischhaltedose aus Kunststoff verpackt, in welche ich zusätzlich ein paar Säckchen Trockenmittel (Silicagel) gelegt habe.

Energieversorgung

Eine kleine Solarzelle am Entlüftungsrohr sammelt das bisschen

Sonnenlicht im Wald ein und speichert die Energie in einem Lithium-Ionen-Akku (links im Bild, grün).

Dieser hat eine Kapazität von 2900mAh und ermöglicht es, dass auch bei einer komplett

zugeschneiten Solarzelle mehrere Monate genügend Energie zur Verfügung steht, um weiterhin

alle 10 Minuten zu messen und diese Daten dreimal am Tag zu senden.

Internetanschluss

An den Microcontroller angebunden ist ein günstiges GSM-Modul aus China (blaue Platine auf rechter Seite).

Ein GSM-Modul ist nichts anderes als ein sehr einfaches Handy,

nur ohne Display, Mikrofon und Lautsprecher.

In diesem GSM-Modul steckt eine SIM-Karte mit einem günstigen Internettarif.

Das GSM-Modul ist über ein Kabel, welches durch das Entlüftungsrohr verläuft,

mit der Antenne auf der Reservoir-Außenseite verbunden.

Im Sommer, wenn viel Licht und damit viel Energie zur Verfügung steht, kann der aktuelle Pegelstand alle 10 Minuten an den Server gesendet werden. Im Winter ist das dagegen teilweise nur dreimal am Tag möglich.

Im Sommer, wenn viel Licht und damit viel Energie zur Verfügung steht, kann der aktuelle Pegelstand alle 10 Minuten an den Server gesendet werden. Im Winter ist das dagegen teilweise nur dreimal am Tag möglich.

Webserver

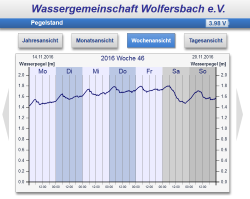

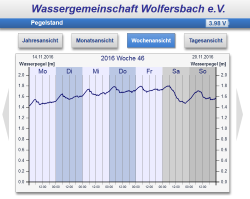

Der Webserver im Internet empfängt die Daten des Wasserstandsmelders, rechnet sie in

einen Pegelstand um und ordnet jedem Messwert die korrekte Uhrzeit zu. Anschließend

werden die Daten in einer Datenbank gespeichert.

Bei Aufruf dieser Webseite werden, die angeforderten Daten der Datenbank entnommen und grafisch dargestellt.

Bei Aufruf dieser Webseite werden, die angeforderten Daten der Datenbank entnommen und grafisch dargestellt.

Warnfunktion

Wird im Reservoir ein einstellbarer Pegelstand unterschritten, wird sofort ohne Verzögerung

eine SMS an derzeit bis zu zwei Handynummern verschickt, um bei einem Wasserrohrbruch

frühzeitig eingreifen zu können.

zurück zum Wasserstand